リフォーム相談会

高齢者介護のためのリフォーム

年齢とともに身体機能が衰えてきて介護が必要になっても、施設などではなく住み慣れた家で過ごしたいと考えている人が増えています。

両親や配偶者、もしくはご自分の将来を想定した、ご自宅のバリアフリー化を、ぜひご検討ください。

その際、単なる高齢者向けのリフォームではなく、将来あるかもしれない介護を見据えたリフォームを行い、生涯快適に過ごせる住みやすい住まいを目指すことをおすすめします。

|

1 介護を見据えた家づくり |

介助のしやすさや将来的な介護の負担軽減も考慮して、「今すぐ必要なリフォーム」と「将来的に必要なリフォーム」に分類するのも一考かと思います。

段差や滑りやすい場所、車椅子が通りにくい廊下や曲がり角、トイレや浴室への動線、介護ベッドの設置場所などを事前にチェックしておきましょう。

転倒防止

年を取ることで身体機能だけでなく骨も衰えてくるため、もし転んだ場合は大怪我に繋がる可能性があります。そもそも転ばないようにと出歩かなくなると、更に足腰が弱まり転倒の危険が高まる悪循環。転ばない・滑らない・つまずかない、高齢者に優しい家づくりはそこから始まります。

・段差の解消…上り框/あがりかまち(後述)や沓摺り/くつずり(下記参照)など身近な段差を対策します。

・スロープの設置…高齢者や非力な女性でも、介助者が楽に押し上げられる勾配が理想です。

※沓摺り(くつずり) : ドア枠の床面部分、引き戸でいう敷居にあたる。部屋の気密性を高める。

移動しやすい

移動のしやすさは過ごしやすさにも繋がります。家の中で介助の手を借りず高齢者が自力歩行できる家。病気や怪我で自力歩行が難しくなり、車椅子や歩行器で移動するようになっても、トイレや寝室に不自由なく移動できる家。それは高齢者だけでなく、その家族にも優しい家づくりです。

・手摺りの設置

廊下の壁に設置する際、車椅子のハンドルに干渉しない高さを考慮しましょう。

・ドアを引き戸に変更

上部レールだけの吊戸タイプの引き戸なら、床側の凹凸(沓摺り)がないため

車椅子での出入りがスムーズです。

生活しやすい

歩けば転ぶからと、歩かないでいると運動機能が衰えてきます。身の回りのことが自分でできなくなってくると、認知機能も衰えてきます。

高齢者が自身で活動できる生活しやすい家は、高齢者がいつまでも元気でいられる家なのです。

・温度差をなくす(ヒートショック対策)

高齢者や身体の弱い人は、急激な温度変化によって体調を崩すことがあります。

トイレや浴室、脱衣所にも空調を設置し、部屋間の寒暖差を減らしましょう。

・フットライト(足元用の間接照明)を設置

夜間の視界不良も転倒する要因の一つです。足元を照らすだけでも安全性が向上します。

安全面の向上

高齢者が要介護状態に陥る原因の約13%は「転倒・骨折」です。

出典 : 内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版)2 健康・福祉

そして、高齢者の転倒事故は約48%が自宅で発生しています。

出典 : 消費者庁 10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!

つまり、高齢者が安心して暮らせる家づくりには、自宅の安全性こそがもっとも重要になります。

玄関

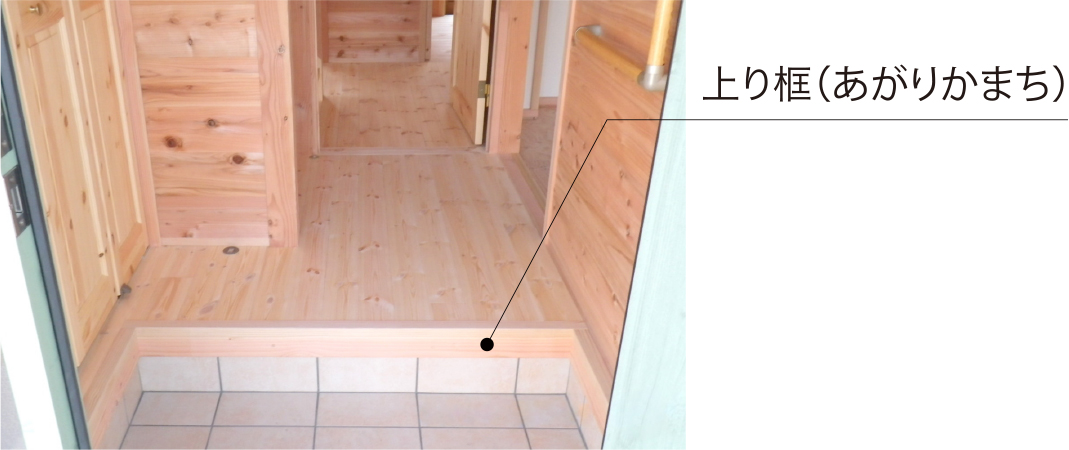

靴の脱ぎ履きがしやすいようにベンチを設置する、滑り止めのマットを敷いて転倒に備える他に、特に気を付けるべきは「上り框」の段差です。

※上り框(あがりかまち) : 玄関で靴を脱ぎ履きするための「たたき」と、床との間にある部分で、家と玄関の境界線。

その高さに決まりは無いものの、現在の戸建て住宅は18cm前後が主流となっています。これは国土交通省の「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」が定めた基準で、18cm以下が望ましいとされているためです。

30cmくらいの高さがある場合や、18cm以下でも高齢者、障害のある人に、その昇降は大変な困難が伴います。

・スロープ…段差を気にせず移動できるため、車椅子や歩行器でも安全。ただし勾配に配慮が必要です。

・手摺り…自力での昇降を補助します。程よい高さのステップ台がセットになった商品も数多く見受けられます。

トイレ

一日に何度も利用する場所のため、トイレの使いやすさは生活のしやすさにも繋がります。

・段差の解消…車椅子での出入りを妨げないよう沓摺り(前述)を撤去し、つまずく危険を無くす。

・動線の改善…行き帰りの廊下やドアの横の壁、便座の横や壁などに手すりを設置し、立ち座りや移動を補助する。トイレ内部ではL字型の手摺りが有効です。

・スムーズな移動…ドアを引き戸に変更し、出入りしやすくする。

・照明の増設…感知式のセンサーライトを設置し、夜間移動時の安全性を高める。

・スペースを広げる(家屋に余裕がある場合)…車椅子のままトイレに入る際や、介助者と一緒に入れるほどの広さを確保。

現状だけでなく、将来的に必要になるであろうポイントも抑えつつ、どこからリフォームを進めていくのか、事前に計画しておくことをおすすめします。

お風呂

床の滑りやすさ、浴槽のまたぎにくさ、湯船と脱衣所の温度差によるヒートショックと、浴室は家の中でも特に転倒や事故が起こりやすい場所です。

・手摺り…転倒を未然に防ぐための手すりは動線の数だけ必要になります。出入り口の周辺、浴槽横の壁面やフチに沿って、シャワー付近などに設置し、安全かつスムーズに動けるようにします。

・浴槽…またぐ時にバランスを崩し転倒する危険があります。そのため浴槽の高さを低くして無理なくまたげるようにリフォームするのですが、利用する人の体格に合わせて高さを調整します。利用する人の膝下が40cmの場合、浴槽の高さも40cm前後が最適です。

・床…手摺りがあっても床が滑るようでは転倒を防げません。濡れていても滑りにくいクッション性のある床材か、水はけが良く乾燥しやすい床材がおすすめです。

・暖房の設置…寒い脱衣所から熱い湯船に浸かるといった激しい温度変化により、血圧が上下に大きく動く現象をヒートショックといい、心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります。浴室や脱衣所に暖房を設置する以外にも、断熱性の高い壁材にリフォームするなどの方法がおすすめです。

寝室

一日の多くの時間を過ごす場所である寝室は、介護を見据えたリフォームを行う場合に、使いやすさと安全性、そして快適さを考えたバリアフリー化がもっとも重要な空間になります。

・スペースの確保…車椅子のまま寝室へ出入りできるようするために、介護を考えた寝室には広めの空間が必要になります。介護ベッドの設置を考慮した家具の配置を見直したり、出入り口を引き戸に変えるなど、できる事から始めていきましょう。

・介護ベッド…特殊寝台とも呼ばれる福祉用具で、ベッドそのものの高さを調節する機能や、リクライニング機能をもっています。これは、起き上がりや立ち座りのサポートにもなるため、利用者本人ができることを増やす自立支援に繋がります。車椅子からの移乗のしやすさに十分配慮したスペースも不可欠です。

・緊急時の備え…介護度が高い場合、夜間トイレに起きたときに暗い廊下を歩いて転倒しないように、ポータブルトイレが必要になります。急に具合が悪くなったときでも対応できるよう、ナースコールのような緊急呼び出しボタンを用意しておきましょう。

高齢者や要介護者でなくとも一日の約3分の1は睡眠時間と言われています。つまり、寝室の環境を整えることは要介護者の負担を軽減し、睡眠の質だけでなく生活の質も向上できるのです。

キッチン

高齢者は自宅での転倒により怪我をする場合が多いと説明しましたが、はねた水や油で足を滑らせたり、高いところの収納から物を取り出す際に踏み台から足を踏み外したなど、キッチンにも思わぬ危険が潜んでいます。「今のままでいい」としたせいで怪我をする前に「こうだったらいいな」の考えでリフォームをし、いつまでも快適に使えるキッチンにしましょう。

・キッチンの高さ調整…無理な姿勢で作業をすることが無いように、シンクや調理台を低くする。収納を手の届く範囲だけに変える。

・コンロの変更…火を使わないIHクッキングヒーターにする。または、消し忘れ防止の自動消火機能が付いたコンロや、つまみではなくボタン式のコンロにする。

・床のリフォーム…水や油で滑らないよう、汚れに強い床材か滑りにくい床材を選ぶ。

・水栓…握力が弱まると蛇口をひねるのが大変になるので、軽くひねって使えるレバー式に変える。もしくは、手をかざすだけで水が出るセンサー式の自動水栓に変える。

介護を見据えたリフォーム、それは障害の有無、介護される人・する人など、さまざまな人に利用しやすい家を目指したユニバーサルデザインのリフォームです。そこで重要なのは安全性・快適さ・負担軽減の三つになります。

・安全性…手すり・滑りにくい床・段差解消 転ばない、つまずかない、移動の妨げにならない。

・快適さ…室温調整・照明計画・使いやすい設備 自立支援を邪魔しない動線作り。

・負担軽減…電動設備の導入 IHクッキングヒーターやリクライニングベッド等でリスクも減らす。

すべての人が使いやすいというユニバーサルデザインの原則を基本に、介護をする人と介護を必要とする人のライフスタイルに合わせた自宅の最適化をできるかどうかで、生活の質も大きく左右されます。何が必要か、そのためには何処を改善するべきか、事前に十分に検討することがバリアフリーリフォームの第一歩です。

エスケイのリフォームで、高齢者介護を見据えた生活環境を。

高齢者介護のためのリフォーム

>年齢とともに身体機能が衰えてきて介護が必要になっても、施設などではなく住み慣れた家で過ごしたいと考えている人が増えています。

両親や配偶者、もしくはご自分の将来を想定した、ご自宅のバリアフリー化を、ぜひご検討ください。

その際、単なる高齢者向けのリフォームではなく、将来あるかもしれない介護を見据えたリフォームを行い、生涯快適に過ごせる住みやすい住まいを目指すことをおすすめします。

1 介護を見据えた家づくり

2 自宅のバリアフリー化

・転倒防止

・移動しやすい

・生活しやすい

・安全面の向上

3 何処をリフォームすべきか

3-1 玄関

3-2 トイレ

3-3 お風呂

3-4 寝室

3-5 キッチン

4 介護する人される人

介助のしやすさや将来的な介護の負担軽減も考慮して、「今すぐ必要なリフォーム」と「将来的に必要なリフォーム」に分類するのも一考かと思います。

段差や滑りやすい場所、車椅子が通りにくい廊下や曲がり角、トイレや浴室への動線、介護ベッドの設置場所などを事前にチェックしておきましょう。

転倒防止

年を取ることで身体機能だけでなく骨も衰えてくるため、もし転んだ場合は大怪我に繋がる可能性があります。そもそも転ばないようにと出歩かなくなると、更に足腰が弱まり転倒の危険が高まる悪循環。転ばない・滑らない・つまずかない、高齢者に優しい家づくりはそこから始まります。

・段差の解消…上り框/あがりかまち(後述)や沓摺り/くつずり(下記参照)など身近な段差を対策します。

・スロープの設置…高齢者や非力な女性でも、介助者が楽に押し上げられる勾配が理想です。

※沓摺り(くつずり) : ドア枠の床面部分、引き戸でいう敷居にあたる。部屋の気密性を高める。

移動しやすい

移動のしやすさは過ごしやすさにも繋がります。家の中で介助の手を借りず高齢者が自力歩行できる家。病気や怪我で自力歩行が難しくなり、車椅子や歩行器で移動するようになっても、トイレや寝室に不自由なく移動できる家。それは高齢者だけでなく、その家族にも優しい家づくりです。

・手摺りの設置

廊下の壁に設置する際、車椅子のハンドルに干渉しない高さを考慮しましょう。

・ドアを引き戸に変更

上部レールだけの吊戸タイプの引き戸なら、床側の凹凸(沓摺り)がないため

車椅子での出入りがスムーズです。

生活しやすい

歩けば転ぶからと、歩かないでいると運動機能が衰えてきます。身の回りのことが自分でできなくなってくると、認知機能も衰えてきます。

高齢者が自身で活動できる生活しやすい家は、高齢者がいつまでも元気でいられる家なのです。

・温度差をなくす(ヒートショック対策)

高齢者や身体の弱い人は、急激な温度変化によって体調を崩すことがあります。

トイレや浴室、脱衣所にも空調を設置し、部屋間の寒暖差を減らしましょう。

・フットライト(足元用の間接照明)を設置

夜間の視界不良も転倒する要因の一つです。足元を照らすだけでも安全性が向上します。

安全面の向上

高齢者が要介護状態に陥る原因の約13%は「転倒・骨折」です。

出典 : 内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版)2 健康・福祉

そして、高齢者の転倒事故は約48%が自宅で発生しています。

出典 : 消費者庁 10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!

つまり、高齢者が安心して暮らせる家づくりには、自宅の安全性こそがもっとも重要になります。

玄関

靴の脱ぎ履きがしやすいようにベンチを設置する、滑り止めのマットを敷いて転倒に備える他に、特に気を付けるべきは「上り框」の段差です。

※上り框(あがりかまち) : 玄関で靴を脱ぎ履きするための「たたき」と、床との間にある部分で、家と玄関の境界線。

その高さに決まりは無いものの、現在の戸建て住宅は18cm前後が主流となっています。これは国土交通省の「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」が定めた基準で、18cm以下が望ましいとされているためです。

30cmくらいの高さがある場合や、18cm以下でも高齢者、障害のある人に、その昇降は大変な困難が伴います。

・スロープ…段差を気にせず移動できるため、車椅子や歩行器でも安全。ただし勾配に配慮が必要です。

・手摺り…自力での昇降を補助します。程よい高さのステップ台がセットになった商品も数多く見受けられます。

トイレ

一日に何度も利用する場所のため、トイレの使いやすさは生活のしやすさにも繋がります。

・段差の解消…車椅子での出入りを妨げないよう沓摺り(前述)を撤去し、つまずく危険を無くす。

・動線の改善…行き帰りの廊下やドアの横の壁、便座の横や壁などに手すりを設置し、立ち座りや移動を補助する。トイレ内部ではL字型の手摺りが有効です。

・スムーズな移動…ドアを引き戸に変更し、出入りしやすくする。

・照明の増設…感知式のセンサーライトを設置し、夜間移動時の安全性を高める。

・スペースを広げる(家屋に余裕がある場合)…車椅子のままトイレに入る際や、介助者と一緒に入れるほどの広さを確保。

現状だけでなく、将来的に必要になるであろうポイントも抑えつつ、どこからリフォームを進めていくのか、事前に計画しておくことをおすすめします。

お風呂

床の滑りやすさ、浴槽のまたぎにくさ、湯船と脱衣所の温度差によるヒートショックと、浴室は家の中でも特に転倒や事故が起こりやすい場所です。

・手摺り…転倒を未然に防ぐための手すりは動線の数だけ必要になります。出入り口の周辺、浴槽横の壁面やフチに沿って、シャワー付近などに設置し、安全かつスムーズに動けるようにします。

・浴槽…またぐ時にバランスを崩し転倒する危険があります。そのため浴槽の高さを低くして無理なくまたげるようにリフォームするのですが、利用する人の体格に合わせて高さを調整します。利用する人の膝下が40cmの場合、浴槽の高さも40cm前後が最適です。

・床…手摺りがあっても床が滑るようでは転倒を防げません。濡れていても滑りにくいクッション性のある床材か、水はけが良く乾燥しやすい床材がおすすめです。

・暖房の設置…寒い脱衣所から熱い湯船に浸かるといった激しい温度変化により、血圧が上下に大きく動く現象をヒートショックといい、心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります。浴室や脱衣所に暖房を設置する以外にも、断熱性の高い壁材にリフォームするなどの方法がおすすめです。

寝室

一日の多くの時間を過ごす場所である寝室は、介護を見据えたリフォームを行う場合に、使いやすさと安全性、そして快適さを考えたバリアフリー化がもっとも重要な空間になります。

・スペースの確保…車椅子のまま寝室へ出入りできるようするために、介護を考えた寝室には広めの空間が必要になります。介護ベッドの設置を考慮した家具の配置を見直したり、出入り口を引き戸に変えるなど、できる事から始めていきましょう。

・介護ベッド…特殊寝台とも呼ばれる福祉用具で、ベッドそのものの高さを調節する機能や、リクライニング機能をもっています。これは、起き上がりや立ち座りのサポートにもなるため、利用者本人ができることを増やす自立支援に繋がります。車椅子からの移乗のしやすさに十分配慮したスペースも不可欠です。

・緊急時の備え…介護度が高い場合、夜間トイレに起きたときに暗い廊下を歩いて転倒しないように、ポータブルトイレが必要になります。急に具合が悪くなったときでも対応できるよう、ナースコールのような緊急呼び出しボタンを用意しておきましょう。

高齢者や要介護者でなくとも一日の約3分の1は睡眠時間と言われています。つまり、寝室の環境を整えることは要介護者の負担を軽減し、睡眠の質だけでなく生活の質も向上できるのです。

キッチン

高齢者は自宅での転倒により怪我をする場合が多いと説明しましたが、はねた水や油で足を滑らせたり、高いところの収納から物を取り出す際に踏み台から足を踏み外したなど、キッチンにも思わぬ危険が潜んでいます。「今のままでいい」としたせいで怪我をする前に「こうだったらいいな」の考えでリフォームをし、いつまでも快適に使えるキッチンにしましょう。

・キッチンの高さ調整…無理な姿勢で作業をすることが無いように、シンクや調理台を低くする。収納を手の届く範囲だけに変える。

・コンロの変更…火を使わないIHクッキングヒーターにする。または、消し忘れ防止の自動消火機能が付いたコンロや、つまみではなくボタン式のコンロにする。

・床のリフォーム…水や油で滑らないよう、汚れに強い床材か滑りにくい床材を選ぶ。

・水栓…握力が弱まると蛇口をひねるのが大変になるので、軽くひねって使えるレバー式に変える。もしくは、手をかざすだけで水が出るセンサー式の自動水栓に変える。

介護する人される人

介護を見据えたリフォーム、それは障害の有無、介護される人・する人など、さまざまな人に利用しやすい家を目指したユニバーサルデザインのリフォームです。そこで重要なのは安全性・快適さ・負担軽減の三つになります。

・安全性…手すり・滑りにくい床・段差解消 転ばない、つまずかない、移動の妨げにならない。

・快適さ…室温調整・照明計画・使いやすい設備 自立支援を邪魔しない動線作り。

・負担軽減…電動設備の導入 IHクッキングヒーターやリクライニングベッド等でリスクも減らす。

すべての人が使いやすいというユニバーサルデザインの原則を基本に、介護をする人と介護を必要とする人のライフスタイルに合わせた自宅の最適化をできるかどうかで、生活の質も大きく左右されます。何が必要か、そのためには何処を改善するべきか、事前に十分に検討することがバリアフリーリフォームの第一歩です。

エスケイのリフォームで、

高齢者介護を見据えた生活環境を。

ペットのための快適リフォーム

体が思うように動かせなくなったり、視力が衰えてくることで、室内でもケガをする可能性が高まるのは人も動物も同じです。

床の滑りや段差を解消したり、部屋や建具の角や隙間をカバーしたりして、ワンちゃん猫ちゃんが安全に過ごせるよう、快適な暮らしを実現しましょう。

犬や猫の成長のスピードは人よりもはるかに早いものです。犬種や猫種、体型などによって個体差はありますが、小型・中型犬や猫の場合、人の年齢に換算すると生後1年で17歳、2年で23歳、3年で28歳くらいに相当すると言われています。

その後は1年で人のおよそ4倍ものスピードで、犬も猫も歳をとってしまいます。いつまでも可愛い子どものような存在でも、ペットたちはあっという間に、飼い主の年齢を追い越していきます。

|

子犬時代 : 誕生〜1・2歳 |

子猫時代 : 誕生〜1歳 |

年齢を重ねると足腰が弱くなったり肉球の乾燥により床で滑る、つまずく、転ぶなどの危険性が高まります。身体に負担が少なく、安全に生活できる床材などをご紹介します。

滑りにくい

シニアのペットは筋力が衰えてくるので踏ん張ることが難しくなります。通常のフローリングは犬や猫にとって滑りやすく、転ぶまいと無理に踏ん張ってしまうため足腰への負担が増えてしまいがちです。滑りにくい床はそんな不安も解消します。

キズがつきにくい

ペットが足を踏ん張るとき、その爪は床を捉えようとします。その時ついた引っ掻き傷によって床の表面がささくれてきて、皮膚に刺さったりつまずきやすくなるなどの危険性が高まります。キズつきにくい床はペットが歩きやすい床といえます。

水や汚れに強い

筋力の衰えは顎や首にも影響し、噛む力・飲む力も弱まっていくため、食べこぼしたり飲みこぼしたりする場合も多くなってきます。もし、こぼしたり粗相をしても掃除しやすい床だったら人もペットも快適です。

体に優しい

フローリングに使われる塗料や接着剤の中にはホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(voc)など、動物にも人体にも有害な物質が含まれている場合もあります。

人よりも床に近い場所で過ごすペットはその分、体への影響も大きくなってしまいます。安全性が確認された床材はペットが健康に過ごすうえで何よりも優先すべきです。

ペットにも人にも優しい快適空間を足元から始めましょう

ペティオ (Petio) ポルタ ウッディドッグテーブル 犬用|Amazon

適切な高さの食事台は、ワンちゃん猫ちゃんの首や腰・背中への負担を軽減します。

床のリフォームとともに、シニア犬にぜひおすすめしたいアイテムです。角度調節が可能な製品もあります。

足腰に優しく、ペットの負担を軽減できる。

傷や汚れに強く、長持ちする。

通常のフローリングよりも固くなるので、転倒した時が心配。

完全に滑らなくなるわけではないので、足腰が弱くなると踏ん張れない。

表面に凹凸加工されたものが多く、通常のクッションフロアよりも滑りにくい。

適度なクッション性を持ち、万が一転倒しても衝撃が少ない。

傷や熱に弱く、フローリングよりは劣化が早い。

部分補修が難しく、メンテナンスは全面張り替えになる場合が多い。

コルクの持つ微細な気泡は摩擦を生むため滑りにくく、転倒の危険が少ない。

断熱性が高く気温に左右されず、いつでも快適。

施工できる業者が少ない。

絨毯のような毛足は、シニアのペットの足腰に優しい。

パネル状の床材のため貼りたい場所にだけ貼れる。

水や汚れに弱く、ペットの抜け毛も絡まりやすい。

一部分だけ敷いた場合、床の種類によってはズレることがある。

床材の種類により一長一短があります。まずは専門家にご相談を。

「滑りにくい床」を目的にした場合のおすすめ順はこちらです。

適度な弾力があり足にフィットするため、ペットや子どもの足腰に優しい。

繊維素材なので摩擦が大きく滑りにくい、クッション性があり転倒時も安心。

軽いクッション性があり、足が沈み込むため滑りにくい。

商品にもよるが、あくまでフローリングなため摩擦力で考えると見劣りする。

床そのものの改修以外にも方法があります。

既存のフローリングをそのまま使える。

床が保護されるので傷に強くなる。

コーティング剤によって値段や防滑性・耐久性がピンキリで、判断が難しい。

すべてのフローリングで使えるわけではない。

フローリングを改修しなくても、履かせるだけで滑らなくなるためお手軽。

爪を引っ掛ける心配がなくなり、犬猫だけでなく床にも優しい。

通気性の良い靴下を選んでも蒸れるので、長時間の使用には不向き。

同じ犬種猫種でも足のサイズは個体差が大きく、合った靴下を選ぶのが難しい。

エスケイのリフォームで、

人にもペットにも安心できる生活環境を。

ペットのための快適リフォーム

体が思うように動かせなくなったり、視力が衰えてくることで、室内でもケガをする可能性が高まるのは人も動物も同じです。

床の滑りや段差を解消したり、部屋や建具の角や隙間をカバーしたりして、ワンちゃん猫ちゃんが安全に過ごせるよう、快適な暮らしを実現しましょう。

1 シニアのペットとの生活

2 シニアのペットに最適な床材の特徴

・滑りにくい

・キズがつきにくい

・水や汚れに強い

・体に優しい

3 ペットにおすすめの床材

3-1 ペット対応フローリング

3-2 ペット対応クッションフロア

3-3 コルクフロア

3-4 タイルカーペット

4 滑りにくい床材はどれ?

・滑りにくい床のおすすめ順はこちら

5 こんな方法もあります

5-1 滑り止めのコーティング

5-2 滑り止め付き犬猫用靴下

犬や猫の成長のスピードは人よりもはるかに早いものです。犬種や猫種、体型などによって個体差はありますが、小型・中型犬や猫の場合、人の年齢に換算すると生後1年で17歳、2年で23歳、3年で28歳くらいに相当すると言われています。

その後は1年で人のおよそ4倍ものスピードで、犬も猫も歳をとってしまいます。いつまでも可愛い子どものような存在でも、ペットたちはあっという間に、飼い主の年齢を追い越していきます。

子犬時代 : 誕生〜1・2歳

【人の年齢にすると】

小型・中型犬:生後1年=約17歳

成犬時代 : 2〜5歳

【人の年齢にすると】

小型・中型犬:生後2年=約23歳

大型犬:生後2年=約19歳

老犬時代 : 5〜7・8歳以降

【人の年齢にすると】

小型・中型犬:生後7年=約44歳

大型犬:生後5年=約40歳

子猫時代 : 誕生〜1歳

【人の年齢にすると】

生後1年=約17歳

成猫時代 : 2〜6歳

【人の年齢にすると】

生後2年=約23歳

老猫時代 : 7歳以降

【人の年齢にすると】

生後7年=約44歳

シニアのペットに最適な床材の特徴

年齢を重ねると足腰が弱くなったり肉球の乾燥により床で滑る、つまずく、転ぶなどの危険性が高まります。身体に負担が少なく、安全に生活できる床材などをご紹介します。

滑りにくい

シニアのペットは筋力が衰えてくるので踏ん張ることが難しくなります。通常のフローリングは犬や猫にとって滑りやすく、転ぶまいと無理に踏ん張ってしまうため足腰への負担が増えてしまいがちです。滑りにくい床はそんな不安も解消します。

キズがつきにくい

ペットが足を踏ん張るとき、その爪は床を捉えようとします。その時ついた引っ掻き傷によって床の表面がささくれてきて、皮膚に刺さったりつまずきやすくなるなどの危険性が高まります。キズつきにくい床はペットが歩きやすい床といえます。

水や汚れに強い

筋力の衰えは顎や首にも影響し、噛む力・飲む力も弱まっていくため、食べこぼしたり飲みこぼしたりする場合も多くなってきます。もし、こぼしたり粗相をしても掃除しやすい床だったら人もペットも快適です。

体に優しい

フローリングに使われる塗料や接着剤の中にはホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(voc)など、動物にも人体にも有害な物質が含まれている場合もあります。

人よりも床に近い場所で過ごすペットはその分、体への影響も大きくなってしまいます。安全性が確認された床材はペットが健康に過ごすうえで何よりも優先すべきです。

ペットにも人にも優しい快適空間を足元から始めましょう

ペティオ (Petio) ポルタ ウッディドッグテーブル 犬用|Amazon

適切な高さの食事台は、ワンちゃん猫ちゃんの首や腰・背中への負担を軽減します。

床のリフォームとともに、シニア犬にぜひおすすめしたいアイテムです。角度調節が可能な製品もあります。

ペットにおすすめの床材

ペット対応フローリング

滑りにくい塗料を使ったコーティングや、表面の凹凸加工が標準装備されたフローリング。

ペット対応フローリングのメリット・デメリット

足腰に優しく、ペットの負担を軽減できる。

傷や汚れに強く、長持ちする。

通常のフローリングよりも固くなるので、転倒した時が心配。

完全に滑らなくなるわけではないので、足腰が弱くなると踏ん張れない。

ペット対応クッションフロア

塩化ビニルを使ったシート状の床材。通常のクッションフロアよりも滑りにくい加工がされている。

ペット対応クッションフロアのメリット・デメリット

表面に凹凸加工されたものが多く、通常のクッションフロアよりも滑りにくい。

適度なクッション性を持ち、万が一転倒しても衝撃が少ない。

傷や熱に弱く、フローリングよりは劣化が早い。

部分補修が難しく、メンテナンスは全面張り替えになる場合が多い。

コルクフロア

コルクを使った床材。凹凸が豊富で足や爪が引っかかるため滑りにくい。

コルクフロアのメリット・デメリット

コルクの持つ微細な気泡は摩擦を生むため滑りにくく、転倒の危険が少ない。

断熱性が高く気温に左右されず、いつでも快適。

施工できる業者が少ない。

タイルカーペット

カーペットを40〜50cmのパネル状にカットした床材。絨毯同様の毛足が滑りにくさを生む。

タイルカーペットのメリット・デメリット

絨毯のような毛足は、シニアのペットの足腰に優しい。

パネル状の床材のため貼りたい場所にだけ貼れる。

水や汚れに弱く、ペットの抜け毛も絡まりやすい。

一部分だけ敷いた場合、床の種類によってはズレることがある。

床材の種類により一長一短があります。まずは専門家にご相談を。

滑りにくい床材はどれ?

「滑りにくい床」を目的にした場合のおすすめ順はこちらです。

適度な弾力があり足にフィットするため、ペットや子どもの足腰に優しい。

繊維素材なので摩擦が大きく滑りにくい、クッション性があり転倒時も安心。

軽いクッション性があり、足が沈み込むため滑りにくい。

商品にもよるが、あくまでフローリングなため摩擦力で考えると見劣りする。

こんな方法もあります

床そのものの改修以外にも方法があります。

床に滑り止めのコーティングを行う

何かを敷いたり、床を張り替えたりせず、フローリングに滑り止め効果をプラスできるコーティング剤。

滑り止めコーティングのメリット・デメリット

既存のフローリングをそのまま使える。

床が保護されるので傷に強くなる。

コーティング剤によって値段や防滑性・耐久性がピンキリで、判断が難しい。

すべてのフローリングで使えるわけではない。

滑り止め付き犬猫用靴下を履かせる

滑り止めの付いた、ペットのための靴下。転倒の危険を減らすだけでなく、肉球の保護にもなる。

犬猫用靴下のメリット・デメリット

フローリングを改修しなくても、履かせるだけで滑らなくなるためお手軽。

爪を引っ掛ける心配がなくなり、犬猫だけでなく床にも優しい。

通気性の良い靴下を選んでも蒸れるので、長時間の使用には不向き。

同じ犬種猫種でも足のサイズは個体差が大きく、合った靴下を選ぶのが難しい。

エスケイのリフォームで、

人にもペットにも安心できる生活環境を。

減築リフォームで新しい暮らしを

家族構成の変化や高齢化が原因で、空き部屋を抱えた住宅が増えてきています。

使わなくなった部屋や空間を取り除くことで、今のライフスタイルに合わせた家に生まれ変わる、それが減築リフォームです。

|

1 減築リフォームとは? |

「減築」は建物の床面積を減らすリフォームのことで、「増築」の対義語にあたります。

2階建てを平家に改築したり、使っていない部屋を撤去して建物をコンパクトにするのはもったいないと考えがちです。

しかし最近では、広すぎる住宅の維持や手入れに負担を感じ減築を希望する高齢者や、ご両親から譲り受けたお宅に一人住まいしている方などのニーズも増えてきているように感じます。

現在の住宅の問題点

出典 : 内閣府 令和5年度高齢者対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)

階数を減らす

2階建ての2階部分を撤去し平家にリフォームします。

・耐震性の向上…建物が軽量化されることにより揺れる力が減少します。

・方法…2階部分の解体+屋根の作り直し+内装補修

部屋数を減らす・延床面積を減らす

不要になった1部分だけを撤去するリフォームです。

住宅のリノベーションの一環として不要な部分を取り除く場合も考えられます。

自宅兼店舗の建物の、店舗部分を撤去する事例もあります。

・光熱費の削減…使用する部屋を絞ることで冷暖房の効率が上昇します。

・方法…部屋や棟を解体+屋根または外壁の作り直し+内装補修

メリット

・維持費・光熱費の削減

冷暖房の効率が上昇し、メンテナンス範囲が減少するため、長期的な費用の削減につながります。

・動線の改善

部屋数が少なくなると動線が整理され、日常の家事・掃除がやりやすくなります。

・固定資産税の軽減

固定資産税は家の延床面積で決まるため、減築によって減額される可能性があります。

※延床面積の減少以外にも、固定資産税が減額されるリフォーム例を紹介します。

○耐震リフォーム…1982年より以前に建てられた旧耐震基準の住宅を、現在の耐震基準に対応した住宅へリフォームを行なった際、翌年の固定資産税が最大で半額まで減少する場合があります。

○バリアフリーリフォーム…築10年以上の住宅で、車いす移動のための通路拡張や、介助のために浴室やトイレを改修した場合などに、翌年の固定資産税が1/3ほど減少します。

○省エネリフォーム…2014年より以前に建てられた住宅に、断熱材を導入したり二重サッシの窓に交換するなどの、エネルギー効率を高めるリフォームをした場合、翌年の固定資産税が1/3ほど減少します。

○長期優良住宅化リフォーム…耐震・省エネ・メンテナンスのしやすさなどを重視して「長く安心して住める家」を目的にリフォームを行なった際、翌年の固定資産税が最大で2/3ほど減少する場合があります。

・防犯性の向上

家の死角や、窓や出入り口の数が減るため、侵入リスクが軽減されます。

・スペースの活用

部屋や棟を撤去することで屋外の敷地が広がり、庭や駐車場を拡張できます。

・減築で高機能エコ住宅

壁や屋根を撤去する減築は、一部の構造躯体が露出するリフォームになります。その機会を活かし、断熱材をスーパーウォールなどの高機能なものに変えたり、太陽光発電を導入して光熱費を抑えエコライフを目差すことが可能です。

○高機能断熱材…スーパーウォールとは、従来の断熱材よりも断熱性能や耐久性に優れており「薄くても高い効果を発揮する最新の断熱材:硬質ウレタンフォーム」を使い既存住宅の外装を撤去して、断熱・外装施工を行います。断熱パネル「スーパーウォール(LIXIL)」なら無結露35年間保証で、快適かつ省エネな住まいが実現できます。

○太陽光発電…屋根の大規模な改修と発電パネルの設置を同時に行うと、施工コストが抑えられ工事の効率も上がります。冷暖房費の削減や、災害時に停電したときの備えとしても最適です。高機能断熱材や太陽光発電で省エネリフォームを施工した場合、自治体によっては補助金の支給対象になる場合もあります。お住まいの市や町にお問い合わせください。

※例:秋田市の場合…秋田市では再生可能エネルギーの利用拡大と、地球温暖化対策として太陽光発電の普及を目指しています。そのため、(建造から1年以内の新築を除く)既存住宅に太陽光発電を設置する際に1kwあたり2万円(上限8万円)の補助金を受け取ることができます。

デメリット

・費用の問題

減築には解体と補修の工事が必要になるため、予想してたよりも費用がかかることがあります。

・リフォーム中の住居

工事の内容が大がかりになりやすく、施工中の仮住まいが必要になることがあります。

・登記申請が必要

減築によって床面積が変わる場合、登記申請が必要になります。

・収納スペースの減少

家が狭く小さくなる分、収納するスペースも減少します。

減築前に荷物の置き場所を確認しておきましょう。

・住宅の再評価

減築後は登記も変更になるため、自治体は固定資産税を再計算します。延床面積が減っても、外装・内装のリフォームや耐震補強、用途変更などで建物の価値が上昇している場合、税額が増える可能性があります。

使わない部屋が増えてきたため減築リフォームを考えてはいるが、いっそのこと建て替えた方が良いんじゃないかと悩んでいる…そんな相談も増えています。

いざというときに迷わないためにも、費用・工事内容・税金のことなど、減築と建て替えの違いをご紹介します。

|

減築 |

建て替え |

|

|

リフォーム内容 |

一部を解体し、家を小さくする |

完全に解体し、家を新しくする |

|

期間 |

約1〜3ヵ月 |

約4〜6ヵ月 |

|

費用 |

約500〜1,500万円以上 |

約2,000〜4,000万円以上 |

|

構造変更 |

基本構造(基礎・柱など)は残す |

すべて新設 |

|

固定資産税 |

減額される場合が多い |

再評価で増額の可能性がある |

|

建築確認申請 |

不要な場合が多い |

必須 |

|

耐用年数 |

現状維持 |

延長される |

費用を抑えたい場合や住み慣れた家を変えたくない場合は減築を、耐震性や将来性を考えるなら建て替えを、家の状況や自分に合ったリフォームを選びたいものです。

自宅に感じた不便さを解消するため減築リフォームをしたら何故かもっと不便になった、という方の声も聞きます。それは、構想の不備、計画不足、見落としにより「思っていたのと違う」状態に陥ってしまうからかもしれません。そうならないためにも失敗の原因や、その回避方法・成功に導くポイントを紹介します。

・使い勝手が悪くなる

減築した後に「必要な部屋だった」と気づくケース

「とりあえず面積を減らす」といった安易な判断は禁物です。

・耐震性能の低下

費用削減を優先し、耐震補強を怠るケース

減築を行う際は、耐震補強と耐震診断もセットで行うのがベストと考えます。

・費用が予想以上だった

解体や補強が重なり、工事費がオーバーするケース

事前に詳細な見積もりと綿密な相談を行い「本当に必要かどうか」を判断しましょう。

いずれも事前の確認が確実にできていれば避けられるケースです。

減築を成功させるためには準備がもっとも大切な要素と言っても過言ではありません。

・コンセプトを明確に

減築でどんな住まいにするか、方針や目的をはっきりさせ、将来の暮らしに何が必要で何が不要かを考えます。

○平家にして上下の移動を無くしたい

○ワンフロアでスマートな生活をしたい

○シンプルな暮らしがしたい

・動線と収納の再確認

減築後に「動きにくくなった」「物が仕舞えなくなった」とならないようシミュレーションします。

○不要な部屋と同時に不要な壁も取払い、動線の最適化を行う。

○造作収納や壁面収納でスペースを活かしながら、物を減らさない。

○逆に、シンプルライフを目差すなら、この機会に断捨離も同時に行います。

家をコンパクトにすることで得られるメリットは沢山あります。

改築・増築に次ぐ新しい選択肢としての減築。ぜひ、私たちにご相談ください。

エスケイのリフォームで、ライフプランに合わせた生活環境を。

減築リフォームで新しい暮らしを

家族構成の変化や高齢化が原因で、空き部屋を抱えた住宅が増えてきています。

使わなくなった部屋や空間を取り除くことで、今のライフスタイルに合わせた家に生まれ変わる、それが減築リフォームです。

「減築」は建物の床面積を減らすリフォームのことで、「増築」の対義語にあたります。

2階建てを平家に改築したり、使っていない部屋を撤去して建物をコンパクトにするのはもったいないと考えがちです。

しかし最近では、広すぎる住宅の維持や手入れに負担を感じ減築を希望する高齢者や、ご両親から譲り受けたお宅に一人住まいしている方などのニーズも増えてきているように感じます。

現在の住宅の問題点

出典 : 内閣府 令和5年度高齢者対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)

階数を減らす

2階建ての2階部分を撤去し平家にリフォームします。

・耐震性の向上…建物が軽量化されることにより揺れる力が減少します。

・方法…2階部分の解体+屋根の作り直し+内装補修

部屋数を減らす・延床面積を減らす

不要になった1部分だけを撤去するリフォームです。

住宅のリノベーションの一環として不要な部分を取り除く場合も考えられます。

自宅兼店舗の建物の、店舗部分を撤去する事例もあります。

・光熱費の削減…使用する部屋を絞ることで冷暖房の効率が上昇します。

・方法…部屋や棟を解体+屋根または外壁の作り直し+内装補修

メリット

・維持費・光熱費の削減

冷暖房の効率が上昇し、メンテナンス範囲が減少するため、長期的な費用の削減につながります。

・動線の改善

部屋数が少なくなると動線が整理され、日常の家事・掃除がやりやすくなります。

・固定資産税の軽減

固定資産税は家の延床面積で決まるため、減築によって減額される可能性があります。

※延床面積の減少以外にも、固定資産税が減額されるリフォーム例を紹介します。

○耐震リフォーム…1982年より以前に建てられた旧耐震基準の住宅を、現在の耐震基準に対応した住宅へリフォームをした場合、翌年の固定資産税が半額まで減少します。

○バリアフリーリフォーム…築10年以上の住宅で、車いす移動のための通路拡張や、介助のために浴室やトイレを改修した場合などに、翌年の固定資産税が1/3ほど減少します。

○省エネリフォーム…2014年より以前に建てられた住宅に、断熱材を導入したり二重サッシの窓に交換するなどの、エネルギー効率を高めるリフォームをした場合に、翌年の固定資産税が1/3ほど減少します。

○長期優良住宅化リフォーム…耐震・省エネ・メンテナンスのしやすさなどを重視して「長く安心して住める家」を目的にリフォームを行なった際、翌年の固定資産税が最大で2/3ほど減少する場合があります。

・防犯性の向上

家の死角や、窓や出入り口の数が減るため、侵入リスクが軽減されます。

・スペースの活用

部屋や棟を撤去することで屋外の敷地が広がり、庭や駐車場を拡張できます。

・減築で高機能エコ住宅

壁や屋根を撤去する減築は、一部の構造躯体が露出するリフォームになります。その機会を活かし、断熱材をスーパーウォールなどの高機能なものに変えたり、太陽光発電を導入して光熱費を抑えエコライフを目差すことが可能です。

○高機能断熱材…スーパーウォールとは、従来の断熱材よりも断熱性能や耐久性に優れており「薄くても高い効果を発揮する最新の断熱材:硬質ウレタンフォーム」を使い既存住宅の外装を撤去して、断熱・外装施工を行います。断熱パネル「スーパーウォール(LIXIL)」なら無結露35年間保証で、快適かつ省エネな住まいが実現できます。

○太陽光発電…屋根の大規模な改修と発電パネルの設置を同時に行うと、施工コストが抑えられ工事の効率も上がります。冷暖房費の削減や、災害時に停電したときの備えとしても最適です。高機能断熱材や太陽光発電で省エネリフォームを施工した場合、自治体によっては補助金の支給対象になる場合もあります。お住まいの市や町にお問い合わせください。

※例:秋田市の場合…秋田市では再生可能エネルギーの利用拡大と、地球温暖化対策として太陽光発電の普及を目指しています。そのため、(建造から1年以内の新築を除く)既存住宅に太陽光発電を設置する際に1kwあたり2万円(上限8万円)の補助金を受け取ることができます。

デメリット

・費用の問題

減築には解体と補修の工事が必要になるため、予想してたよりも費用がかかることがあります。

・リフォーム中の住居

工事の内容が大がかりになりやすく、施工中の仮住まいが必要になることがあります。

・登記申請が必要

減築によって床面積が変わる場合、登記申請が必要になります。

・収納スペースの減少

家が狭く小さくなる分、収納するスペースも減少します。

減築前に荷物の置き場所を確認しておきましょう。

・住宅の再評価

減築後は登記も変更になるため、自治体は固定資産税を再計算します。延床面積が減っても、外装・内装のリフォームや耐震補強、用途変更などで建物の価値が上昇している場合、税額が増える可能性があります。

使わない部屋が増えてきたため減築リフォームを考えてはいるが、いっそのこと建て替えた方が良いんじゃないかと悩んでいる…そんな相談も増えています。

いざというときに迷わないためにも、費用・工事内容・税金のことなど、減築と建て替えの違いをご紹介します。

|

減築 |

建て替え |

|

|

リフォーム内容 |

一部を解体し、家を小さくする |

完全に解体し、家を新しくする |

|

期間 |

約1〜3ヵ月 |

約4〜6ヵ月 |

|

費用 |

約500〜1,500万円以上 |

約2,000〜4,000万円以上 |

|

構造変更 |

基本構造(基礎・柱など)は残す |

すべて新設 |

|

固定資産税 |

減額される場合が多い |

再評価で増額の可能性がある |

|

建築確認申請 |

不要な場合が多い |

必須 |

|

耐用年数 |

現状維持 |

延長される |

費用を抑えたい場合や住み慣れた家を変えたくない場合は減築を、耐震性や将来性を考えるなら建て替えを、家の状況や自分に合ったリフォームを選びたいものです。

自宅に感じた不便さを解消するため減築リフォームをしたら何故かもっと不便になった、という方の声も聞きます。それは、構想の不備、計画不足、見落としにより「思っていたのと違う」状態に陥ってしまうからかもしれません。そうならないためにも失敗の原因や、その回避方法・成功に導くポイントを紹介します。

・使い勝手が悪くなる

減築した後に「必要な部屋だった」と気づくケース

「とりあえず面積を減らす」といった安易な判断は禁物です。

・耐震性能の低下

費用削減を優先し、耐震補強を怠るケース

減築を行う際は、耐震補強と耐震診断もセットで行うのがベストと考えます。

・費用が予想以上だった

解体や補強が重なり、工事費がオーバーするケース

事前に詳細な見積もりと綿密な相談を行い「本当に必要かどうか」を判断しましょう。

いずれも事前の確認が確実にできていれば避けられるケースです。

減築を成功させるためには準備がもっとも大切な要素と言っても過言ではありません。

・コンセプトを明確に

減築でどんな住まいにするか、方針や目的をはっきりさせ、将来の暮らしに何が必要で何が不要かを考えます。

○平家にして上下の移動を無くしたい

○ワンフロアでスマートな生活をしたい

○シンプルな暮らしがしたい

・動線と収納の再確認

減築後に「動きにくくなった」「物が仕舞えなくなった」とならないようシミュレーションします。

○不要な部屋と同時に不要な壁も取払い、動線の最適化を行う。

○造作収納や壁面収納でスペースを活かしながら、物を減らさない。

○逆に、シンプルライフを目差すなら、この機会に断捨離も同時に行います。

家をコンパクトにすることで得られるメリットは沢山あります。

改築・増築に次ぐ新しい選択肢としての減築。ぜひ、何なりと私たちにご相談ください。

エスケイのリフォームで、

ライフプランに合わせた生活環境を。

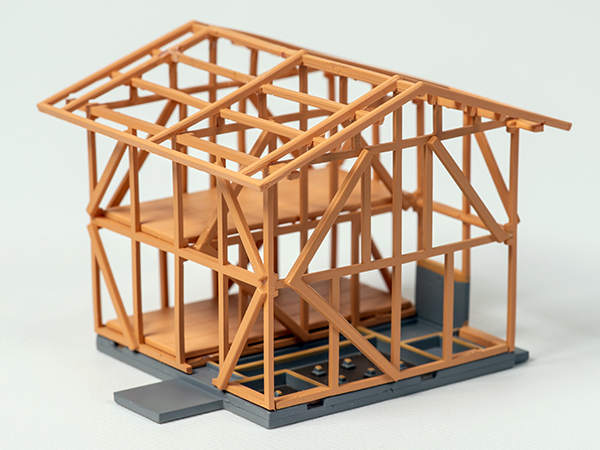

スケルトンリフォームで家は生まれ変わる

いたるところが老朽化してきたので、築40年の自宅を何とかして、この先も安心して住み続けたい。中古で購入した物件をなるべく安くリノベーションしたい。そんな悩みを抱えている方におすすめなのがスケルトンリフォームです。

|

1 スケルトンリフォームとは? |

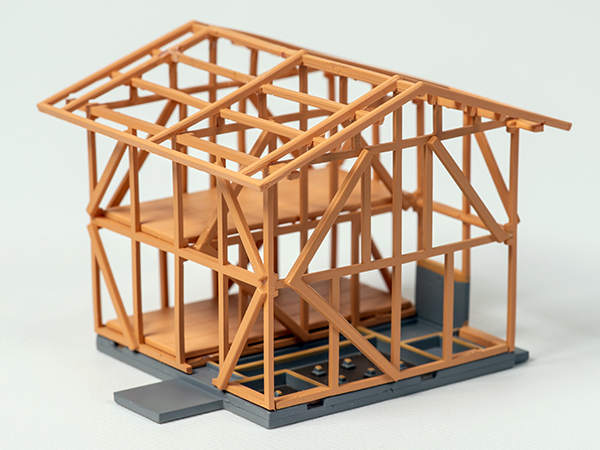

スケルトンリフォームとは、内装や外壁をすべて取り払って行う大規模なリフォームのことです。

住宅が骨組みだけになっているように見えることから、この名前が使われています。

柱・梁・床・屋根などの基本的な部分(躯体)だけを残して、ほぼ全てを刷新するため、新築さながらに生まれ変わります。

構造体の劣化が進んでいる場合は、耐震補強も同時に実施します。

フルリフォームは、スケルトンリフォームと厳密には異なりますが、リフォーム業者によっては同じ呼び方をしているところもあります。

一部だけでなく住宅全体をリフォームする点は同じですが、解体と改修の範囲が異なっています。

・フルリフォーム…壁・床・天井は残したまま、内装・設備をリフォームします。

・スケルトンリフォーム…壁・床・天井も解体し、柱・梁・基礎などの構造体だけ残したまま、大規模な間取り変更が可能です。

場合によっては、基礎も改修します。(布基礎からベタ基礎に変更)

スケルトンリフォームを依頼したつもりがフルリフォームだった、という可能性もありえます。工事範囲や解体範囲などを事前にしっかり確認しておきましょう。

布基礎 |

► |

布基礎からベタ基礎に変更したスケルトンリフォーム例 |

メリット

間取りを変更できる

骨組みだけの状態まで戻すため、今までの間取りを気にせずに新しい部屋作りが可能になります。

部屋数を増やしたい場合や逆に減らしたい場合、他にもリビングやキッチンを広げたいなど、ライフスタイルに合わせた理想の住まいが完成します。

目に見えない部分のリフォームができる

壁や天井も撤去してのリフォームになるため、普通のリフォームでは手が届かなかった配管や配線も改修することができます。

トイレやお風呂の場所を変更するなどの水まわりの改修だけではなく、設備を交換するため、老朽化による漏水や漏電のリスクも軽減されます。

お風呂の場所の変更

高機密・高断熱化ができる

前述したように躯体(柱・梁・床・屋根)以外は刷新されるので、新しく作る外壁に断熱材を入れたり、窓を二重サッシに変えたりと、気密性や断熱性を飛躍的に高めることも可能です。

冷暖房効率の向上は光熱費削減につながり、部屋間の温度変化が少ない、高齢者にも優しい快適な住環境を実現します。

リフォームで断熱

デメリット

費用が大きくなりやすい

工事が大掛かりになるため、初期費用が高額になりがちです。それ以外にも、壁や天井を解体したとき思いの外に老朽化していたり、シロアリが潜んでいた場合などは補修・交換による追加費用が発生する場合もあります。

予算と内容をリフォーム業者と丁寧に打ち合わせする他、どこまで補修が必要かどうか住宅診断を行い、状態を確認しておくことをおすすめします。

※住宅診断とは…

専門家が外装、内装、水まわり、床下などを詳しくチェックします。

建物のコンディションや問題点を確認できます。

思い通りの間取りにならない場合もある

骨組みだけにするといっても建物そのものの形が変わるわけではないので、構造によっては間取りに制限がかかる可能性があります。リフォームを始めてから制限に気づく、というようなことがないように事前の診断は必須といえます。

工期が長くなりやすい

基本的に基礎である構造体以外を解体し再構築するリフォームのため、最低でも数ヶ月は必要になります。先述したように、解体した後で直すべき箇所が見つかった場合は更に時間がかかってしまいます。工程表を精査するとともに、その日程よりも余裕を持ったスケジュールで予定を組んでおきたいものです。

一概にスケルトンリフォームといっても様々な種類があり、必ずしも基礎部分以外をすべて解体するわけではありません。そこで、スケルトンリフォームにはどんな種類があるのかと、どんな違いがあるのかをご紹介します。

○内装のみ

外壁に腐食や痛みがなく、家の中のみ改修したい場合のリフォームです。

水まわりや設備の移動、間取りの変更のほかに、耐震補強や断熱施工もできます。

一階だけを部分的にスケルトンリフォームがしたいなど柔軟な対応ができるため、生活スタイルの変化に合わせやすいのが特徴です。

部分リフォーム

○外装のみ

外家の中はそのままに、外側(外壁・屋根・断熱材・サッシなど)を新しくする場合のリフォームです。

外装材が激しく劣化したり、雨漏りがしてくるなどの、通常の修理や外壁重ね貼り、外壁張り替えでは手に負えない状況が解決できます。傷んだ外壁だけでなく、外観もリニューアルできるため、デザインまで一新できるのが特徴です。耐震補強が必要な場合は、室内からの工事で対応が可能です。

○内装+外装

基礎と骨組みだけを残して、新築同様に生まれ変わらせます。

法律の改正によって、自宅が建て替えのできない「再建築不可物件」になっていた場合でも有効なリフォーム方法です。

スケルトンリフォームの準備

※再建築不可物件とは…「現在」の建築基準法や都市計画法などのルールに合わなくなってきているため、「今の建物」を壊したら二度と家が建てられない状態を差します。

今の建物を残したまま改修できるスケルトンリフォームは問題なく施工できます。

それぞれ改修の範囲と、かかる費用が大きく異なります。

何を目的としたリフォームなのかハッキリさせておくことが、理想の住まいに近づく第一歩です。

外装の改修と玄関サッシの取り付け

スケルトンリフォームをしたくても構造的な問題で、できない建物もあります。

2×4工法(ツーバイフォー工法)

柱と梁ではなく壁で家を支える構造。力を分散させやすく、耐震性に優れています。

その反面、壁そのものが構造体になっているため、むやみに解体ができません。

鉄骨ユニット工法(プレハブ工法)

あらかじめ作っておいたパーツを現地で組み立てる工法で、工期の短さが特徴です。

メーカー独自のパーツである場合が多く、汎用の部材では代替がしにくいという問題があります。

リフォームを計画するという最初の一歩目でつまづかないためにも、理想の間取りを考える前に、自宅の構造をきちんと把握しておきましょう。

※上記の場合、基本的に大規模な間取りの変更は困難ですが、既存住宅の内装・外装を撤去してリフォーム施工が可能な場合もあります。まずは私たちにご相談ください。

スケジュールや予算に余裕を持たせる

想定外の補修が必要になったり天候次第で思うようにリフォームが進まず、工期が長引いたり追加の費用が発生する場合も少なくありません。

事前に予算の検討、工程の把握、十分な打ち合わせはもちろんですが、万一に備え、予算がオーバーした場合や改修が長期化した場合のことも考慮しておくのが不可欠です。

目的を明確にする

骨組みだけを残し、内装を一から再構築できるスケルトンリフォームは自分好みの家づくりを行う貴重なチャンスですが、予算と工期に限界があるのが普通です。

「リビングを広げたい」

「住まいを○○風にしたい」

「お風呂の場所を変更したい」

など、希望が多いときは、優先順位をつけることで、リフォームの満足度が高まると考えます。

新築や建て替えに次いで、大規模かつ自由度が高いのがスケルトンリフォームの最大の特徴です。

老朽化してきた自宅の建て替えを検討すると同時に、スケルトンリフォームを検討してみてはいかがでしょうか?建て替えよりも費用を抑えつつ、ご要望を満たすことができるご提案をさせていただきます。

まずは、私たち何なりとにご相談ください。

エスケイのリフォームで、住環境をまるごとリニューアル。

スケルトンリフォームで家は生まれ変わる

いたるところが老朽化してきたので、築40年の自宅を何とかして、この先も安心して住み続けたい。中古で購入した物件をなるべく安くリノベーションしたい。そんな悩みを抱えている方におすすめなのがスケルトンリフォームです。

1 スケルトンリフォームとは?

2 フルリフォームとの違い

3 スケルトンリフォームのメリット・デメリット

・メリット

・デメリット

4 スケルトンリフォームの種類

・内装のみ

・外装のみ

・内装+外装

5 スケルトンリフォームに向かないケース

6 スケルトンリフォームで後悔しないために

スケルトンリフォームとは、内装や外壁をすべて取り払って行う大規模なリフォームのことです。

住宅が骨組みだけになっているように見えることから、この名前が使われています。

柱・梁・床・屋根などの基本的な部分(躯体)だけを残して、ほぼ全てを刷新するため、新築さながらに生まれ変わります。

構造体の劣化が進んでいる場合は、耐震補強も同時に実施します。

フルリフォームは、スケルトンリフォームと厳密には異なりますが、リフォーム業者によっては同じ呼び方をしているところもあります。

一部だけでなく住宅全体をリフォームする点は同じですが、解体と改修の範囲が異なっています。

・フルリフォーム…壁・床・天井は残したまま、内装・設備をリフォームします。

・スケルトンリフォーム…壁・床・天井も解体し、柱・梁・基礎などの構造体だけ残したまま、大規模な間取り変更が可能です。

場合によっては、基礎も改修します。(布基礎からベタ基礎に変更)

スケルトンリフォームを依頼したつもりがフルリフォームだった、という可能性もありえます。工事範囲や解体範囲などを事前にしっかり確認しておきましょう。

布基礎

▼

布基礎からベタ基礎に変更したスケルトンリフォーム例

メリット

間取りを変更できる

骨組みだけの状態まで戻すため、今までの間取りを気にせずに新しい部屋作りが可能になります。

部屋数を増やしたい場合や逆に減らしたい場合、他にもリビングやキッチンを広げたいなど、ライフスタイルに合わせた理想の住まいが完成します。

目に見えない部分のリフォームができる

壁や天井も撤去してのリフォームになるため、普通のリフォームでは手が届かなかった配管や配線も改修することができます。

トイレやお風呂の場所を変更するなどの水まわりの改修だけではなく、設備を交換するため、老朽化による漏水や漏電のリスクも軽減されます。

お風呂の場所の変更

高機密・高断熱化ができる

前述したように躯体(柱・梁・床・屋根)以外は刷新されるので、新しく作る外壁に断熱材を入れたり、窓を二重サッシに変えたりと、気密性や断熱性を飛躍的に高めることも可能です。

冷暖房効率の向上は光熱費削減につながり、部屋間の温度変化が少ない、高齢者にも優しい快適な住環境を実現します。

リフォームで断熱

デメリット

費用が大きくなりやすい

工事が大掛かりになるため、初期費用が高額になりがちです。それ以外にも、壁や天井を解体したとき思いの外に老朽化していたり、シロアリが潜んでいた場合などは補修・交換による追加費用が発生する場合もあります。

予算と内容をリフォーム業者と丁寧に打ち合わせする他、どこまで補修が必要かどうか住宅診断を行い、状態を確認しておくことをおすすめします。

※住宅診断とは…

専門家が外装、内装、水まわり、床下などを詳しくチェックします。

建物のコンディションや問題点を確認できます。

思い通りの間取りにならない場合もある

骨組みだけにするといっても建物そのものの形が変わるわけではないので、構造によっては間取りに制限がかかる可能性があります。リフォームを始めてから制限に気づく、というようなことがないように事前の診断は必須といえます。

工期が長くなりやすい

基本的に基礎である構造体以外を解体し再構築するリフォームのため、最低でも数ヶ月は必要になります。先述したように、解体した後で直すべき箇所が見つかった場合は更に時間がかかってしまいます。工程表を精査するとともに、その日程よりも余裕を持ったスケジュールで予定を組んでおきたいものです。

一概にスケルトンリフォームといっても様々な種類があり、必ずしも基礎部分以外をすべて解体するわけではありません。そこで、スケルトンリフォームにはどんな種類があるのかと、どんな違いがあるのかをご紹介します。

○内装のみ

外壁に腐食や痛みがなく、家の中のみ改修したい場合のリフォームです。

水まわりや設備の移動、間取りの変更のほかに、耐震補強や断熱施工もできます。

一階だけを部分的にスケルトンリフォームがしたいなど柔軟な対応ができるため、生活スタイルの変化に合わせやすいのが特徴です。

部分リフォーム

○外装のみ

外家の中はそのままに、外側(外壁・屋根・断熱材・サッシなど)を新しくする場合のリフォームです。

外装材が激しく劣化したり、雨漏りがしてくるなどの、通常の修理や外壁重ね貼り、外壁張り替えでは手に負えない状況が解決できます。傷んだ外壁だけでなく、外観もリニューアルできるため、デザインまで一新できるのが特徴です。耐震補強が必要な場合は、室内からの工事で対応が可能です。

○内装+外装

基礎と骨組みだけを残して、新築同様に生まれ変わらせます。

法律の改正によって、自宅が建て替えのできない「再建築不可物件」になっていた場合でも有効なリフォーム方法です。

スケルトンリフォームの準備

※再建築不可物件とは…「現在」の建築基準法や都市計画法などのルールに合わなくなってきているため、「今の建物」を壊したら二度と家が建てられない状態を差します。

今の建物を残したまま改修できるスケルトンリフォームは問題なく施工できます。

それぞれ改修の範囲と、かかる費用が大きく異なります。

何を目的としたリフォームなのかハッキリさせておくことが、理想の住まいに近づく第一歩です。

外装の改修と玄関サッシの取り付け

スケルトンリフォームをしたくても構造的な問題で、できない建物もあります。

2×4工法(ツーバイフォー工法)

柱と梁ではなく壁で家を支える構造。力を分散させやすく、耐震性に優れています。

その反面、壁そのものが構造体になっているため、むやみに解体ができません。

鉄骨ユニット工法(プレハブ工法)

あらかじめ作っておいたパーツを現地で組み立てる工法で、工期の短さが特徴です。

メーカー独自のパーツである場合が多く、汎用の部材では代替がしにくいという問題があります。

リフォームを計画するという最初の一歩目でつまづかないためにも、理想の間取りを考える前に、自宅の構造をきちんと把握しておきましょう。

※上記の場合、基本的に大規模な間取りの変更は困難ですが、既存住宅の内装・外装を撤去してリフォーム施工が可能な場合もあります。まずは私たちにご相談ください。

スケジュールや予算に余裕を持たせる

想定外の補修が必要になったり天候次第で思うようにリフォームが進まず、工期が長引いたり追加の費用が発生する場合も少なくありません。

事前に予算の検討、工程の把握、十分な打ち合わせはもちろんですが、万一に備え、予算がオーバーした場合や改修が長期化した場合のことも考慮しておくのが不可欠です。

目的を明確にする

骨組みだけを残し、内装を一から再構築できるスケルトンリフォームは自分好みの家づくりを行う貴重なチャンスですが、予算と工期に限界があるのが普通です。

「リビングを広げたい」

「住まいを○○風にしたい」

「お風呂の場所を変更したい」

など、希望が多いときは、優先順位をつけることで、リフォームの満足度が高まると考えます。

新築や建て替えに次いで、大規模かつ自由度が高いのがスケルトンリフォームの最大の特徴です。

老朽化してきた自宅の建て替えを検討すると同時に、スケルトンリフォームを検討してみてはいかがでしょうか?建て替えよりも費用を抑えつつ、ご要望を満たすことができるご提案をさせていただきます。

まずは、私たち何なりとにご相談ください。

エスケイのリフォームで、

住環境をまるごとリニューアル。

和モダンな住まいが実現する古民家再生

生まれ育った実家は昔ながらの伝統建築。リフォームをして住み続けたいが、ここまで老朽化していると建て替えしか選択肢がなさそう…。そんなお悩みを古民家再生リフォームなら解決できるかもしれません。

|

1 古民家再生リフォームとは? |

古民家とは:築50年以上が経過している、伝統的な建築技法で建造された建物を一般的に古民家と呼びます。釘を使わない軸組み工法、土壁や茅葺きの屋根など、現在では見かけなくなった技法や素材が多く使われています。

そんな古民家の趣きを残しつつ、現在のライフスタイルに合わせた家へと生まれ変わらせる、それが古民家再生リフォームです。

|

|

古民家再生といっても、目指すゴールによってリフォームの種類は異なってきます。

目的によって何ができるかも変わってきますので、古民家再生リフォームを検討中の方の参考までに「何ができるか」を、ご紹介します。

建物の保存を重視

漆喰・土壁・玉石基礎などの、伝統的な建築材料を可能な限り残したまま行うリフォームで、見た目や歴史的な価値を損なうことなく残すことができます。しかし、費用が割高になりやすく、現代的な居住性とは両立しにくいというのが難点です。

機能性を重視

現在の耐震基準に対応させたり、水まわりや電気など、住宅の機能面をリフォームします。住みやすさ、快適さを考慮した内装を重視しすぎると、古民家らしさが減少する可能性もあります。

デザインを重視

土間や縁側、柱や梁など、古民家独特の景観・部材・色合いを残しつつ、生活に必要な分の機能をアップデートするリフォームです。現代の設備とレトロな雰囲気がミックスされた、和モダンな空間が生まれます。

|

|

メリット

・オリジナリティが出せる

時代を感じさせる、往年の趣きを残しつつリフォームを行うことで、オンリーワンの建物に生まれ変わります。

・強度に優れている

古民家の建材にはヒノキやケヤキが使用されている場合が多く、現状の木造住宅に多用されている木材よりも頑丈で、耐久性に優れています。

・安く購入できる

中古の物件を購入し、自分好みにリフォームすれば新築よりも安く済む場合もあり、最近はそういった方も増えつつあります。古民家は通常の中古物件よりも安価な場合が多く、その分をリフォーム費用に使えます。

・身体に優しい

古民家に使われている柱や梁は、木から切り出したまま使用している無垢材です。これらには、合板や集成材に用いられるシックハウス症候群やアトピーの原因になるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が含まれていないので、乳幼児でも安心して過ごせます。

デメリット

・費用がかかる

築50年以上経過した古民家と呼ばれる建物は、約20年前に制定された現在の耐震基準を満たしておらず、リフォームの際には耐震補強が必須になります。

そして通気性を重視している場合が多く、断熱材がほとんど使われていません。

古民家再生には何よりもまず耐震性・断熱性の改修を求められるため、当初の予想より費用がかかるケースが多いのが実状です。

・ハードルが高い

築年数の高い建物は、耐震基準だけではなく他にも様々な建築基準法に適していない場合があります。古民家でなくとも、大規模なリフォームを行う際は「建築確認申請」の届出が必要になり、申請が通っていない場合はリフォーム工事ができません。

古民家再生はどうしても大規模リフォームになりやすいため、建築確認が必須といってもいいでしょう。

この建築確認は、建物が「現在の建築基準法」に適合しているかを審査するもので、古民家再生の場合は家全体を建築基準に合わせた改修をするという、大掛かりなリフォームになります。

|

|

建築確認申請とは

家を新築するときや大規模な改修を行う際に、その建物が建築基準法に適しているか、専門家が審査を行います。

建築確認申請で審査に通らなかった場合

建物の新築と、延床面積が10㎡を超す増築ができません。

(防火地域または準防火地域は10㎡以下でも申請が必要になります。)

申請に必要なもの

申請者の連絡先や物件内容を記載した審査受付票、住所や敷地面積・建ぺい率を記載した確認申請書、工事予定期間や建物の用途を記載した建築工事届など、多くの書類が必要になります。

申請者は建築主ですが、大抵の場合は建築士や工務店が「代行」で作成します。

建築確認申請の流れ

・申請に必要な書類を準備し記載する

申先述した書類を準備し、記入します。

・書類の提出

自治体か、指定された確認検査機関に書類を提出します。

提出作業も弊社が代行します。

・建築確認済証が交付される

建築計画が法令に違反していない証明の書類が交付されます。

住宅ローンの本審査や、もし家を売却するとなった際に、建物の信頼性を保証する大事な書類です。

・着工開始

建築確認済証が交付されたら、工事がスタートします。

多くの場合、工事完了前に「中間検査」が行われます。

・完了検査

工事完了4日以内に、書類を提出した自治体または検査機関による「完了検査」を受けます。

この検査で、建築基準法に適していると確認されたら「検査済証」が交付されます。

検査済証が交付されるまで建物を使用できない場合があります。

申請を開始してから検査済証を受け取るまで約1ヵ月かかります。

古民家を倉庫に、古民家をレストランに…といった非住居目的の改築の際は、「省エネ適合判定」という審査も追加されるため、さらに約1ヵ月がかかります。

日程に余裕をもったスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

固定資産税とは「建物・土地」などの固定資産を持っている人が納める税金です。

固定資産税の計算方法

例:固定資産評価額が2,000万円の物件の場合

2,000万 × 1.4% = 28万円 が毎年かかる固定資産税の額になります。

○古民家は固定資産税が安い?

築年数が多いほど建物は経年劣化していきます。

それは建物の価値が経年で減少していると判断されるため、古民家の場合は税額が非常に小さくなります。

経年劣化で建物の評価額がどう変わっていくのかを表した、経年減点補正率を下記にまとめました。

経年減点補正率の目安

|

築年数 |

補正率(目安) |

|

新築 |

1.0 |

|

築10年 |

約0.6 |

|

築20年 |

約0.4 |

|

築30年 |

約0.2 |

土地は経年劣化しないため、変動するのは建物の評価額のみですが、最大で約2割まで減少します。減点補正率の最大値が「0.2」なので、50年以上が経過した古民家であってもそれは変わりません。

先ほど例で挙げた評価額2,000万円の物件が築30年を迎えた場合…

つまり、古民家は固定資産税がお得というメリットもあります。

リフォームで固定資産税はどうなるの?

建物の価値(評価額)が上がると固定資産税は上がります。では、「生活空間として不便だった」古民家を住み良い環境へとリフォームした場合、建物の評価額がどうなるのかをご説明します。

○増額される可能性があるリフォームとは?

・増築:延床面積が増えるリフォーム。平家から2階建てにした、バルコニーを設置した等。

・大規模改修:柱や梁、基礎以外を改修するスケルトンリフォームが主に該当します。

・設備:太陽光発電、システムキッチン、ビルドインエアコンなどの設備を新設した場合。

・用途変更:倉庫だった建物を住居にする、住居だった建物をレストランにするなどの場合。

○増額されずに済む(現状維持の)リフォームは?

・経年劣化の補修や保全:傷んだ屋根や外壁の補修、耐震・断熱・水まわりなど、安全性や快適性を修繕した場合も「老朽化対策」とみなされ、評価額は変動しません。

・増築しない:延床面積の増減は、大抵の場合において固定資産税の増減に繋がります。家のサイズや間取りを変更しないのであれば、評価額も据え置きになります。

※トイレやお風呂のリニューアル、壁紙の張り替えなど、建物の面積・構造・用途に影響しないリフォームの場合は、固定資産税にも影響しません。

上記のケースにおいても、必ず評価額が現状維持されるとは限りませんのでリフォームの際は、ぜひ私たちのような専門の工務店などと「建築確認申請(住宅再評価)」が必要な改修かどうかを確認しながら進めていただきたいと思います。

|

|

老後は田舎に古民家を買って、快適な住まいにリフォームして、のんびり過ごそうと考えている方も少なくありません。

しかしリフォームができない古民家も存在します。

どういった古民家がリフォームできないのかは下記の通りです。

○接道義務に違反している

建築基準法の一つに「建物の敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という決まりがあります。その法律が制定される1950年より以前に建てられた古民家は、その条件に適合していない場合が多く、大規模な改修や建て替えができないケースもあります。

○再建築不可物件

現行の建築基準法に適していないため、今ある建物を解体して更地にした場合、建物を建てられない状態を「再建築不可物件」といいますが、そのような状態にある古民家も存在します。

再「建築」不可なのでリフォームは問題ありませんが、柱や梁、土台などの構造部分が激しく劣化していてリフォームではどうにもならない、といった可能性もあります。

居住するには建て替えが必要なのに、法律で建て替えができない…。そんな物件も見受けられます。

古さと新しさを併せ持つ、趣きのある住宅が作れる古民家再生は、近年注目のリフォームスタイルです。環境にも身体にも優しい天然素材を活かしつつ、今の暮らしに合う機能性と住み心地を実現する真のリノベーション。新築や建て替えでは得られない、唯一無二の住まいをお造りいただけます。

まずは、私たちに何なりとご相談ください。

伝統と現代の融合。エスケイホームの古民家再生。

和モダンな住まいが実現する古民家再生

生まれ育った実家は昔ながらの伝統建築。リフォームをして住み続けたいが、ここまで老朽化していると建て替えしか選択肢がなさそう…。そんなお悩みを古民家再生リフォームなら解決できるかもしれません。

1 古民家再生リフォームとは?

2 どんな事をするのか

・建物の保存を重視

・機能性を重視

・デザインを重視

3 古民家再生のメリット・デメリット

・メリット

・デメリット

4 古民家を再生したときの固定資産税について

5 古民家再生できないケース

古民家とは:築50年以上が経過している、伝統的な建築技法で建造された建物を一般的に古民家と呼びます。釘を使わない軸組み工法、土壁や茅葺きの屋根など、現在では見かけなくなった技法や素材が多く使われています。

そんな古民家の趣きを残しつつ、現在のライフスタイルに合わせた家へと生まれ変わらせる、それが古民家再生リフォームです。

古民家再生といっても、目指すゴールによってリフォームの種類は異なってきます。

目的によって何ができるかも変わってきますので、古民家再生リフォームを検討中の方の参考までに「何ができるか」を、ご紹介します。

建物の保存を重視

漆喰・土壁・玉石基礎などの、伝統的な建築材料を可能な限り残したまま行うリフォームで、見た目や歴史的な価値を損なうことなく残すことができます。しかし、費用が割高になりやすく、現代的な居住性とは両立しにくいというのが難点です。

機能性を重視

現在の耐震基準に対応させたり、水まわりや電気など、住宅の機能面をリフォームします。住みやすさ、快適さを考慮した内装を重視しすぎると、古民家らしさが減少する可能性もあります。

デザインを重視

土間や縁側、柱や梁など、古民家独特の景観・部材・色合いを残しつつ、生活に必要な分の機能をアップデートするリフォームです。現代の設備とレトロな雰囲気がミックスされた、和モダンな空間が生まれます。

メリット

・オリジナリティが出せる

時代を感じさせる、往年の趣きを残しつつリフォームを行うことで、オンリーワンの建物に生まれ変わります。

・強度に優れている

古民家の建材にはヒノキやケヤキが使用されている場合が多く、現状の木造住宅に多用されている木材よりも頑丈で、耐久性に優れています。

・安く購入できる

中古の物件を購入し、自分好みにリフォームすれば新築よりも安く済む場合もあり、最近はそういった方も増えつつあります。古民家は通常の中古物件よりも安価な場合が多く、その分をリフォーム費用に使えます。

・身体に優しい

古民家に使われている柱や梁は、木から切り出したまま使用している無垢材です。これらには、合板や集成材に用いられるシックハウス症候群やアトピーの原因になるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が含まれていないので、乳幼児でも安心して過ごせます。

デメリット

・費用がかかる

築50年以上経過した古民家と呼ばれる建物は、約20年前に制定された現在の耐震基準を満たしておらず、リフォームの際には耐震補強が必須になります。

そして通気性を重視している場合が多く、断熱材がほとんど使われていません。

古民家再生には何よりもまず耐震性・断熱性の改修を求められるため、当初の予想より費用がかかるケースが多いのが実状です。

・ハードルが高い

築年数の高い建物は、耐震基準だけではなく他にも様々な建築基準法に適していない場合があります。古民家でなくとも、大規模なリフォームを行う際は「建築確認申請」の届出が必要になり、申請が通っていない場合はリフォーム工事ができません。

古民家再生はどうしても大規模リフォームになりやすいため、建築確認が必須といってもいいでしょう。

この建築確認は、建物が「現在の建築基準法」に適合しているかを審査するもので、古民家再生の場合は家全体を建築基準に合わせた改修をするという、大掛かりなリフォームになります。

建築確認申請とは

家を新築するときや大規模な改修を行う際に、その建物が建築基準法に適しているか、専門家が審査を行います。

建築確認申請で審査に通らなかった場合

建物の新築と、延床面積が10㎡を超す増築ができません。

(防火地域または準防火地域は10㎡以下でも申請が必要になります。)

申請に必要なもの

申請者の連絡先や物件内容を記載した審査受付票、住所や敷地面積・建ぺい率を記載した確認申請書、工事予定期間や建物の用途を記載した建築工事届など、多くの書類が必要になります。

申請者は建築主ですが、大抵の場合は建築士や工務店が「代行」で作成します。

建築確認申請の流れ

・申請に必要な書類を準備し記載する

申先述した書類を準備し、記入します。

・書類の提出

自治体か、指定された確認検査機関に書類を提出します。

提出作業も弊社が代行します。

・建築確認済証が交付される

建築計画が法令に違反していない証明の書類が交付されます。

住宅ローンの本審査や、もし家を売却するとなった際に、建物の信頼性を保証する大事な書類です。

・着工開始

建築確認済証が交付されたら、工事がスタートします。

多くの場合、工事完了前に「中間検査」が行われます。

・完了検査

工事完了4日以内に、書類を提出した自治体または検査機関による「完了検査」を受けます。

この検査で、建築基準法に適していると確認されたら「検査済証」が交付されます。

検査済証が交付されるまで建物を使用できない場合があります。

申請を開始してから検査済証を受け取るまで約1ヵ月かかります。

古民家を倉庫に、古民家をレストランに…といった非住居目的の改築の際は、「省エネ適合判定」という審査も追加されるため、さらに約1ヵ月がかかります。

日程に余裕をもったスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

固定資産税とは「建物・土地」などの固定資産を持っている人が納める税金です。

固定資産税の計算方法

例:固定資産評価額が2,000万円の物件の場合

2,000万 × 1.4% = 28万円 が毎年かかる固定資産税の額になります。

○古民家は固定資産税が安い?

築年数が多いほど建物は経年劣化していきます。

それは建物の価値が経年で減少していると判断されるため、古民家の場合は税額が非常に小さくなります。

経年劣化で建物の評価額がどう変わっていくのかを表した、経年減点補正率を下記にまとめました。

経年減点補正率の目安

|

築年数 |

補正率(目安) |

|

新築 |

1.0 |

|

築10年 |

約0.6 |

|

築20年 |

約0.4 |

|

築30年 |

約0.2 |

土地は経年劣化しないため、変動するのは建物の評価額のみですが、最大で約2割まで減少します。減点補正率の最大値が「0.2」なので、50年以上が経過した古民家であってもそれは変わりません。

先ほど例で挙げた評価額2,000万円の物件が築30年を迎えた場合…

つまり、古民家は固定資産税がお得というメリットもあります。

リフォームで固定資産税はどうなるの?

建物の価値(評価額)が上がると固定資産税は上がります。では、「生活空間として不便だった」古民家を住み良い環境へとリフォームした場合、建物の評価額がどうなるのかをご説明します。

○増額される可能性があるリフォームとは?

・増築:延床面積が増えるリフォーム。平家から2階建てにした、バルコニーを設置した等。

・大規模改修:柱や梁、基礎以外を改修するスケルトンリフォームが主に該当します。

・設備:太陽光発電、システムキッチン、ビルドインエアコンなどの設備を新設した場合。

・用途変更:倉庫だった建物を住居にする、住居だった建物をレストランにするなどの場合。

○増額されずに済む(現状維持の)リフォームは?

・経年劣化の補修や保全:傷んだ屋根や外壁の補修、耐震・断熱・水まわりなど、安全性や快適性を修繕した場合も「老朽化対策」とみなされ、評価額は変動しません。

・増築しない:延床面積の増減は、大抵の場合において固定資産税の増減に繋がります。家のサイズや間取りを変更しないのであれば、評価額も据え置きになります。

※トイレやお風呂のリニューアル、壁紙の張り替えなど、建物の面積・構造・用途に影響しないリフォームの場合は、固定資産税にも影響しません。

上記のケースにおいても、必ず評価額が現状維持されるとは限りませんのでリフォームの際は、ぜひ私たちのような専門の工務店などと「建築確認申請(住宅再評価)」が必要な改修かどうかを確認しながら進めていただきたいと思います。

老後は田舎に古民家を買って、快適な住まいにリフォームして、のんびり過ごそうと考えている方も少なくありません。

しかしリフォームができない古民家も存在します。

どういった古民家がリフォームできないのかは下記の通りです。

○接道義務に違反している

建築基準法の一つに「建物の敷地が原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という決まりがあります。その法律が制定される1950年より以前に建てられた古民家は、その条件に適合していない場合が多く、大規模な改修や建て替えができないケースもあります。

○再建築不可物件

現行の建築基準法に適していないため、今ある建物を解体して更地にした場合、建物を建てられない状態を「再建築不可物件」といいますが、そのような状態にある古民家も存在します。

再「建築」不可なのでリフォームは問題ありませんが、柱や梁、土台などの構造部分が激しく劣化していてリフォームではどうにもならない、といった可能性もあります。

居住するには建て替えが必要なのに、法律で建て替えができない…。そんな物件も見受けられます。

古さと新しさを併せ持つ、趣きのある住宅が作れる古民家再生は、近年注目のリフォームスタイルです。環境にも身体にも優しい天然素材を活かしつつ、今の暮らしに合う機能性と住み心地を実現する真のリノベーション。新築や建て替えでは得られない、唯一無二の住まいをお造りいただけます。

まずは、私たちに何なりとご相談ください。

伝統と現代の融合。

エスケイホームの古民家再生。

|

トップページ |

リフォーム・リノベ よくあるご質問 |

保証 |

トップページ

ニュース&お知らせ

私たちの家づくり

腕のいい自社大工が丁寧に作る家

伝統の工法と先進システムの融合

秋田で豊かに暮らす心地の良い家

2つのモデルハウス

モダンな和の家

スーパーウォールの家

見学のお申し込みはこちら

お問い合わせ

お問い合わせ・資料請求フォーム

家づくり相談

3つの約束

リフォーム・リノベ

私たちの取り組み

リフォーム施工事例

リフォーム・リノベ相談会

人生100年。リノベ、やるべ。

よくあるご質問

家づくりに関するご質問

施工・アフターに関するご質問

スーパーウォールに関するご質問

予算・見積もりに関するご質問

保証

住まいのハテナ?

スタッフ日誌

住宅展示場無料開放

無料展示場活用例

PROJECT

お客様の声

ご予約フォーム

イベントご予約フォーム

会社概要

メッセージ

個人情報保護方針